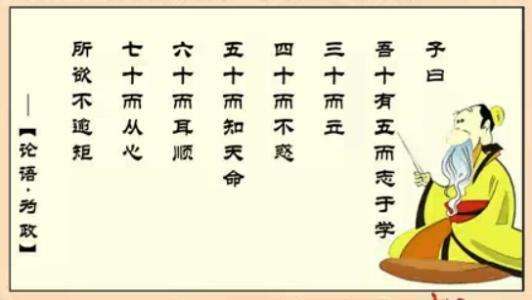

【原文】

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

【白话】

孔子说:“我十五岁时,立志于学习;三十岁时,学有所立;四十岁时,心中通达而不再疑惑;五十岁时,能够知晓天命;六十岁时,我听到别人说的话就能通达人的心意;七十岁时,随心所欲也不会超出规矩法度之外了。”

【释词】

十有五:有,同“又”。《白虎通·辟雍篇》云:古者所以年十五入大学何?以为八岁毁齿,始有识知,入学学书计;七八十五阴阳备,故十五成童志明,入大学学经术。

志:心之所之(即心所欲往),谓之志。志于学,则心在学,念念不忘且为之不倦。钱穆曰:孔子之所志所学,当通读本章自参之,更当通读《论语》全书细参之。能志孔子之所志,学孔子之所学,乃为读《论语》之最大宗旨。

于:《论语》古书一般写作“於”,现代简化为“于”;而此处,古书亦作“于”,前辈疑为“乎”之误写。

学:所学为大学之经术,即大学之道也。

立:所学之经术学业完成而有以自立。学有所成,不退不转,内心能有以自守。刘宝楠曰:诸解“立”为“立于道”、“立于礼”,皆统于学,学不外“道”与“礼”也。皇侃曰:古人三年明一经,从十五至三十,是又十五年,故通五经(代指诗书礼乐)之业,所以成立也。《汉书·艺文志》曰:古之学者耕且养,三年而通一艺。

不惑:内心通达,不疑惑。到此境界,知之明而居之安,不仅有立有守,而且能通权达变。苏辙曰:遇变而惑,虽立不固;四十不惑,可与权矣。

知天命:知晓天命。命者,受之于天,而立之于己。刘宝楠曰:《说文》云:“命,使也。”言天使己如此也。君子知命之原于天,必亦则天而行,故盛德之至,期于同天。圣人之德能合天也。能合天,斯为不负天命;不负天命,斯可以云“知天命”;知天命者,知己为天所命,非虚生也。

耳顺:耳闻其言,心已知其意。朱子曰:声入心通,无所违逆,知之之至,不思而得也。

从心所欲,不逾矩:从,遵从。逾,即“逾”,逾越、越过。矩,画方形的工具,代指—切言行之法度准则。朱子曰:随其心之所欲,而自不过于法度,安而行之,不勉而中也。

《中庸》云:诚者,天之道也;诚之者,人之道也。诚者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。诚之者,择善而固执之者也。(《论语正义》:夫子至诚,合乎天道,而言不逾矩,若为思诚者之事。)

钱穆曰:圣人到此境界,一任己心所欲,可以纵己心之所至,不复检点管束,而自无不合于规矩法度。此乃圣人内心自由之极致,与外界所当然之一切法度规矩自然相洽。学问至此境界,即己心,即道义,内外合一。

【先贤精义】

《论语集释》曰:此章乃夫子自述其一生学历。

《四书反身录》曰:此章真夫子一生年谱也。自叙进学次第,绝口不及官阀、履历、事业、删述,可见圣人一生所重惟在于学,所学惟在于心,他非所与焉。

顾宪成曰:这章书是夫子一生年谱,亦是千古作圣妙诀。试看入手一个“学”,得手一个“知”,中间特点出“天命”二字,直是血脉、准绳一齐俱到。曰志曰立曰不惑,修境也;曰知天命,悟境也;曰耳顺曰从心,证境也:即入道次第亦纤毫不容躐liè等矣。

李炳南曰:志于学,就是专心求学。孔子在童年,即知求学。刘氏又据《礼记·大学》篇所说,始于致知格物,终于治国平天下,皆是大学所学的经术。自十五岁志于学,至三十岁,所学已成立。也就是学有根柢,有力,非外力所能摇动。黄式三《论语后案》:“立,必先不惑,而言不惑于立之后者,何也?夫子曰:‘可与立,未可与权。’立,守经也;不惑,达权也。”不惑,遇事可以行权,无可,无不可。“立”则是:可即可,不可即不可。不知权变之道。所以三十而立,四十而不惑。刘氏《正义》说:“知天命者,知己为天所命,非虚生也。盖夫子当衰周之时,贤圣不作久矣。及年至五十,得易学之,知其有得,而自谦言无大过。则天之所以生己,所以命己,与己之不负乎天。故以知天命自任。命者,立之于己,而受之于天,圣人所不敢辞也。”孔子学《易》,乃知天命。吾人虽闻天命,未必能知,须先信赖圣言,以求知之。耳顺就是耳的功能已经通顺自己以及他人的心理,故能闻他人之言,即知他人的心意。此是耳闻无碍之境。孔子至七十岁时,顺从心之所欲而不逾越法度。顺心而为,自然合法,也就是动念不离乎道。

郑汝谐曰:所以成圣者,未有不由学以进也。

《四书賸言》曰:若“不惑”“知天命”,则以经证经。不惑是知人,知天命是知天;不惑是穷理尽性,知天命是至于命;不惑是诚明,知天命是聪明圣知达天德。盖不惑则于人事不贸乱,如《贾谊传》“众人惑”之惑;知天命则全契天德,徐邈所谓“合吉凶善恶而皆本之于定命”。

程子曰:立,能自立于斯道也。不惑,则无所疑矣。知天命,穷理尽性也。耳顺,所闻皆通也。从心所欲,不逾矩,则不勉而中矣。

张栻曰:此章圣人身为之度,使学者知圣可学而至,而学不可以躐等也。夫“志学”者,其本也,譬诸木之区萌、水之一勺,必有是本而不已焉。曰志学者,心存乎正而不他也。圣人之所以为圣人者,以其有始有卒,长久日新而已,必积十年而一进者,成章而后达也。夫子固生知之圣,而每以学知为言者,明修道之教以示人也。立者,得于己而不失也。不惑者,理明义精,无所疑也。知天命者,究极夫天之所为也。耳顺者,入乎耳者无不通也。从心所欲不逾矩者,不勉不思而皆天则也。

胡氏曰:圣人之教亦多术,然其要使人不失其本心而已。欲得此心者,惟志乎圣人所示之学,循其序而进焉。又曰:圣人言此,一以示学者当优游涵泳,不可躐等而进;二以示学者当日就月将,不可半途而废也。

钱穆曰:学至于知天命,则远近正反,古今顺逆,所见皆道,皆在天命中。将更忠于自尽,将益恕于待物。于己,重在知其所当然;于人,重在明其所以然。明其所以然则耳顺,一切不惑其有所违逆,于是而可以施教,可以为治,可以立己而立人,达己而达人。然则天命之终极,岂非仍是此道之大行?故人道之端,要在能反求诸己。忠恕之极,即是明诚之极,天人—贯,而弘道则在己。

钱穆曰:孔子又曰:“不怨天,不尤人,下学而上达,知我者其天乎?”义与此章相发。自志学而立而不惑,皆下学;自此以往,则上达矣。知天命,故不怨天;耳顺,故不尤人。此心直上达天德,故能从心所欲不逾矩,而知我者惟天。知命耳顺,固非学者所易企,而不怨不尤,则为学者所当勉。行远自迩,登高自卑,千里之行、起于足下,学者就所能为而勉为之,亦无患乎圣学之难窥矣。

徐英曰:七十则大化自然,不勉而中,虽纵其心之所欲,皆在规矩之中矣。《世家》“孔子晚而好《易》,韦编三绝”,此章盖孔子七十以后之言,穷神知化,尽性至命,故曰“朝闻道,夕死可矣”。然则此乃《易》之教也。

康有为曰:心之所之谓之志,学即孔子神明圣王之学。后此以立教天下者,但立教成于晚暮,而定志则在十五。……《书》:“天其命哲,命吉凶,命历年。”盖人受生于天,有哲命,有禄命。知天命者,穷理尽性,以至于命,凡天人、阴阳、鬼神、幽明、死生之故,通微合漠,阐幽洞明,诸天无穷,知亦无穷也。……孔子自言进学自得之序,盖其逊词以勉学者。然圣功之次第,与圣学之精深,亦可窥一斑矣。

《此木轩四书说》曰:圣人终不自谓已圣,其所以自知者如是而已。

李充曰:勉夫童蒙而志乎学,学十五载,功可与立。自“志学”迄于“从心”,善始令终,贵不逾法,示之易行,而约之以礼,为教之例,其在兹矣。

为传承中华优秀传统文化,弘扬“尊老敬老”美德,2月15日,烟...[详情]

中国孔子基金会微信

孔子网app