【原文】

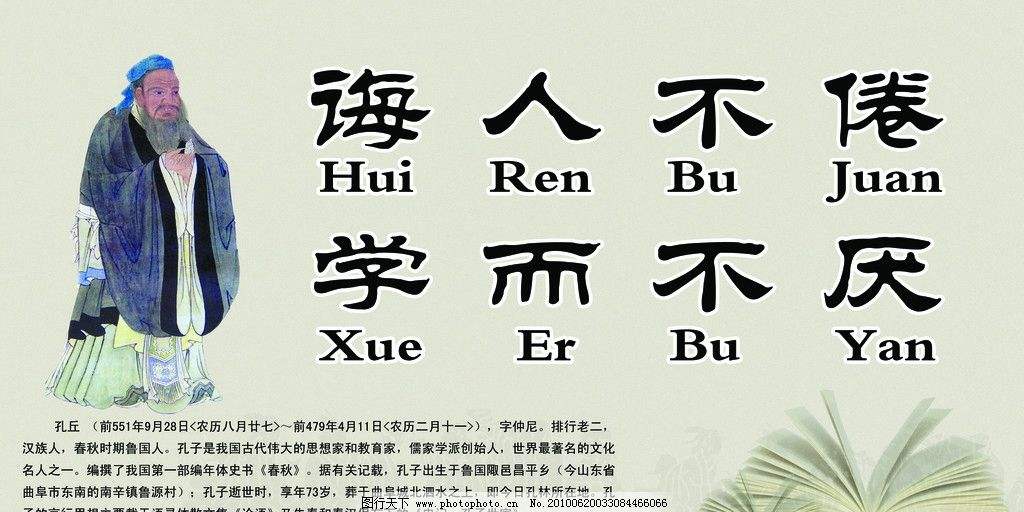

子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”

【白话】

孔子说:“默默不言地记在心里,勤奋学习不厌弃,教导别人不倦怠,除此之外我还有什么呢?”

【释词】

默而识之:识音zhì,通“志”,记也。默识,不言而存之于心。钱穆:“默而识之,异乎口耳之学,乃所以蓄德。”

厌:厌弃。《论语正义》:“夫子自强不息,日有孳孳(zī),不知年数之不足,故能不厌于学也。(发愤忘食,乐以忘忧)”

倦:劳也,倦怠。

何:什么、哪些。张栻:“何有于我哉,汲郡吕氏曰:‘言我之道舍是三者之外,复何有?’此说于文义为顺。”亦见精义“程树德按”。《集解》《集注》之义并不取。

【先贤精义】

《论语稽》曰:夫子言我平生不过默而识之,学而不厌,诲人不倦耳,此外亦何有于我哉。

陈祥道曰:“默而识之”,德也;“学而不厌”,知也;“诲人不倦”,仁也。厌与倦,皆在己而已。

《孟子》曰:子贡问于孔子曰:“夫子圣矣乎?”孔子曰:“圣则吾不能。我学不厌,而教不倦也。”子贡曰:“学不厌,知也;教不倦,仁也。仁且知,夫子既圣矣。”(程树德按:学不厌、教不倦乃夫子所自任。“何有于我”,乃辞圣仁不敢居之也。“何有于我”,言二者之外我无所有也。)

李炳南曰:此说求学修道之法。首将所学默记于心中。其次须知学无止境,故须学不厌足。如此则非记问之学,故可以诲人。但非一诲而成,故须不倦。孔子是圣人,教人亦望其能成圣人,未至于成,则不能倦。

《四书解义》曰:此一章书是圣人德有余而心愈不足也。人于性命事物之理,沉潜渊默而此心常能体会,深信义理之无穷而孜孜向进,此成己而不息者也。夫圣人总群圣而会其全,合万物而归于极,人见其义精仁熟,而圣人不自以为能。盖惟造道之极者,乃望道而未见也。

朱子曰:三者已非圣人之极至,而犹不敢当,则谦而又谦之辞也。

蔡节曰:以夫子之圣,于此三者犹曰“何有”,学者可不勉诸?

张栻曰:默而识之,非言意之所可及,盖森然于不睹不闻之中者也。在己则学不厌,施诸人则诲不倦,成己成物之无息也。盖圣人常指而示之近,使学者能于此求圣人,于此学圣人,则亦可以有得矣。然而是三言者,其本在于默而识之。世之言默识者,类皆想象,意度惊怪,恍惚而曰“吾默识矣”。不知圣门实学,贵于履践隐防之际,无非真实,盖所谓“存乎德行”者也。

《鲁冈或问》曰:天体本默,不默必不能识。先从默入,默则稽诸古,问诸人,慎诸思,体诸事,皆默也。本体无声无臭,故孔子始终惟默。子思之闇(àn),得夫子之默也。

刘宗周曰:此道,身有之,则不言而信。以归于慥慥(zào)之地,所谓躬行君子也。自默字讹解,而学者遂以语言道断当之,谓圣学入手只在妙悟,学诲都从悟中来。不知圣学是下学,只是反躬鞭辟,不堕于杳冥玄默之见。盖圣人之致意于三缄者屡矣,故曰“躬行君子则吾未之有得”,又曰“古者言之不出耻躬之不逮也”,敢以是断默识之旨。

《四书反身录》曰:默识是入道第一义。默则不尚言说,识则体认本面。认得本面,原“无声无臭”,原“於穆不已”,自然无容拟议,自然终日乾乾,操存罔懈,何厌之有?以此自励,即以此励人,认人犹己,何倦之有?此方是鞭辟著里、尽性至命之圣学。

云门隐者按:“默而识之”,心法也;“学而不厌”,自学以成诸己,立己也;“诲人不倦”,觉他以成诸人,立人也。

【附录】

李炳南曰:此章要义,在教人学道。默者寂也,识者明记也。寂然不动,而又明记不忘。此是孔子志于道之境界。心安于道而不移,即默即识。学也,诲也,皆不离道,全心在道而忘其我。

《四书反身录》曰:默而识之,谓沉潜自认识,得天命本体,自己真面目,即天然一念,不由人力安排,湛定澄寂,能为形体主宰者是也。识得此,便是先立其大,便是识仁。又曰:识得本体,若不继之以操存,则本体自本体。夫惟继之学,斯缉熙无已,所谓识得本体好做工夫,做得工夫才不失本体,夫是之谓仁。

《读四书大全说》曰:圣学说识,释氏亦说识。达磨九年面壁,亦是知识后存识事。故默而识之,圣人亦然,释氏亦然,朱子亦然,象山亦然,分别不尽在此。(此两处“识”音实。)

为传承中华优秀传统文化,弘扬“尊老敬老”美德,2月15日,烟...[详情]

中国孔子基金会微信

孔子网app