【原文】

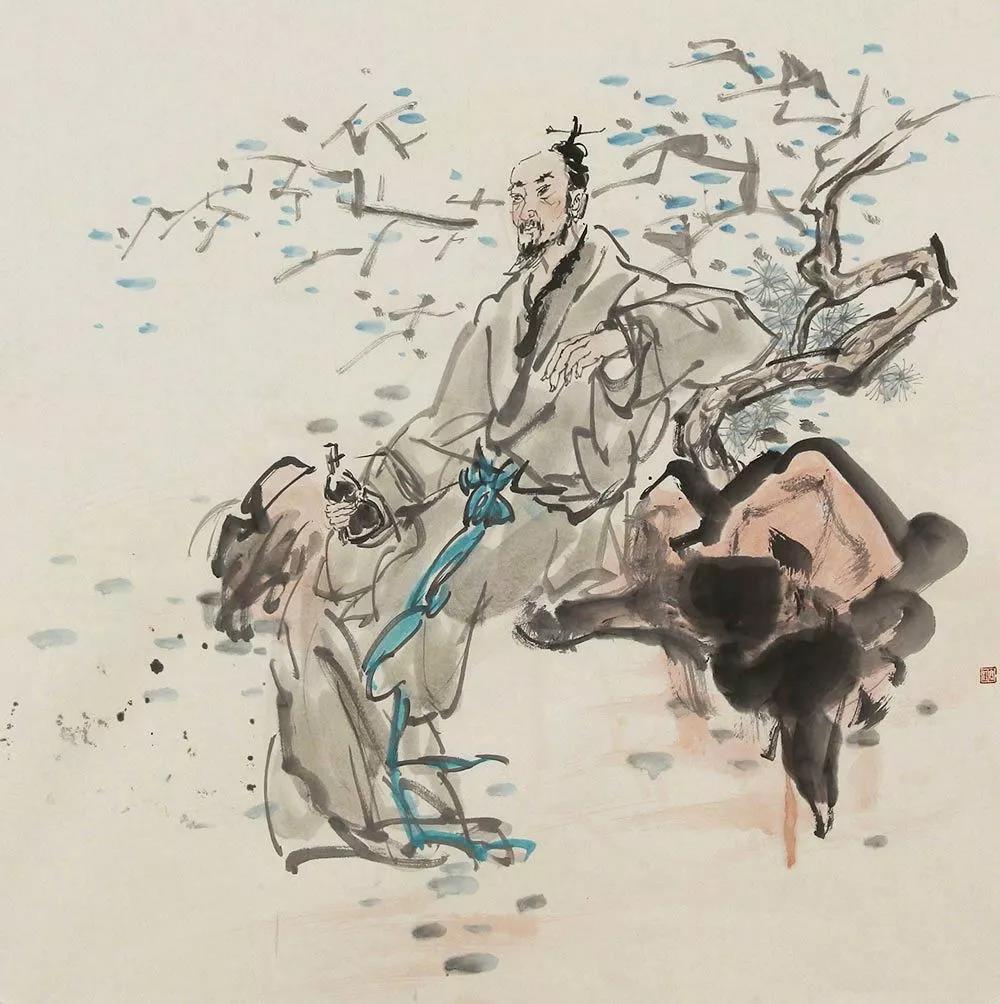

子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。

【白话】

孔子绝尽这四方面:无自任己意,无固执期想,无偏拘己行,无执着自我。

【释词】

绝:尽、穷尽,无之尽也。

毋:即“无”也。张栻:“‘毋’字与‘无’通。”程子:“此‘毋’字,非禁止之辞。圣人绝此四者,何用禁止。”钱穆:“孔子绝不有此四者,非在心求禁绝。”

意:私意。《集解》:“常人师心徇惑,自任己意。孔子以道为度,故不任意。”按:意,或有看作“念头”“意念”者,见附录。

必:期必。钱穆:“事之未来,必望其如此而无误。”《注疏》:“常人行藏不能随时用舍,好自专必。惟孔子用之则行,舍之则藏,不专必也。”

固:顽固、执滞不化。《集解》此处从行为上讲,今从之。钱穆:“出处语默,惟义所在,无可无不可,即毋固。”《集解》:“无可无不可,故无固行。”刘宗周:“始焉无中生有,忽起一意,已而执意不化,必然如此,而辗转一意,如坚垒之莫破,则固矣。”伊藤仁斋:“无固者,唯善是从,无所凝滞。”

我:私己、自我、我执。钱穆:“我,如我私、我慢之我。圣人心知有道,不存有我。”《集解》:“述古而不自作处,群萃而不自异,唯道是从,故不有其身。”

【先贤精义】

《论语注疏》曰:此章论孔子绝去四事,与常人异也。

《论语集说》曰:毋意者,浑然天理,不任私意也;毋必者,随事顺理,不先期必也;毋固者,过而不留,无所执滞也;毋我者,大同于物,不私一身也。一念之私意,动于内而系于事,故有必;必则守而不移,故有固;固则不能忘己,故有我。必固我,皆出于意,故意为之先,而我复生意。物欲牵引,循环不穷矣。夫子于此四者,非待有所禁止,盖自无有耳。

朱子曰:四者相为终始,起于意,遂于必,留于固,而成于我也。盖意必常在事前,固我常在事后。

张子曰:四者有一焉,则与天地不相似。

庄存与曰:智毋意,先觉也;义毋必,义之于必也;礼毋固,时中也;仁毋我,与人为善也。

钱穆曰:本章乃孔子弟子记孔子平日处事立行之态度,而能直探其心以为说,非其知足以知圣人,而又经长期之详审而默识者,不易知。

张栻曰:夫子之于四者,非待有所禁止,盖自无有耳。“绝”云者,无之甚也。然四者之病,始于意而成于我,故大学之道必在于诚其意。

(以上为第一层义。以下为更上一层义。)

郑汝谐曰:毋,禁止之辞,犹有心也。子之所绝者,非意必固我也,绝其“毋”也。禁止之心绝,则化矣。非弟子察识之精,安能知之?

程树德曰:此解最胜,恰合圣人地位。盖仅绝意必固我,此贤者能之。惟圣人乃能并绝其毋。姑以佛学明之,能不起念固是上乘功夫,然“以念遣念”之念,亦念也,并此无之,乃为无上上乘。

李炳南曰:这一章经文完全讲道。意、必、固、我,都与修道相背。修道的人就要对此用工夫,开始时,困知勉行,练习毋意毋必毋固毋我,然后步步进修,时时提醒自己,必须毋此四者。至于孔子的境界,工夫已至从心所欲不逾矩,无往而不率性,连这“毋”字也就自然的绝了。

蔡节曰:始学者则当绝去此四事,成德者则绝无此四事。

伊藤仁斋曰:圣人道全德宏,混融无迹也。

《金刚经》云:应无所住而生其心。

刘宗周曰:人心与太虚同体,不惹纤毫物累;才有物累,四者循环而起。圣人之心,从江汉秋阳洗暴过来,渣滓浑化,天理周流,何四者之累哉?四者不分是理是欲,总是气拘物蔽。

焦竑曰:意者,七情之根,情之浇、性之离也。故欲涤情归性,必先伐其意,意亡而必固我皆无所傅,此圣人洗心退藏于密之学也。

《四书反身录》曰:四者之累,咸本于意,所谓“意虑微起,天地悬隔”是也。意若不起,三累自绝,不识不知,顺帝之则。

黄幹曰:以事言,其别有四;以心言,其本则一。若此心廓然大公,物来顺应,自无四者之病。

司马光曰:有意、有必、有固,则有我;有我则私,私实生蔽。无意、无必、无固,则无我;无我则公,公实生明。

为传承中华优秀传统文化,弘扬“尊老敬老”美德,2月15日,烟...[详情]

中国孔子基金会微信

孔子网app